気候変動ゲームで食肉を減らせるか

今日から土壌生態学の授業が始まりました。バイオエコノミーから一転、有機農業システム・アグロエコロジーという専攻にしたので、出てくる単語もまた様変わりして、たくさん覚えることがありそうです。

チリの大学生702人を対象に「カーボニア」というオリジナルスマホゲームを開発し、「ゲーム」と「友達」という2つの要素が、人々の食生活をどれだけ変えられるかという実験をしました。

ボトムアップで食肉を減らす取り組みは非常に参考になります。それではいきましょう。

ゲームは地球を救えるか?

研究チームは3つのグループを用意しました。

【ゲームグループ】

-

ミッション: オリジナル開発のスマホゲーム「カーボニア」をプレイする。

-

ゲーム内容: プレイヤーは、荒廃した架空の惑星でバーチャルな農場を経営する。食事の写真をアップロードし、その食材(肉、野菜、魚など)を評価すると、その食事の「クライメート・スコア(気候影響スコア)」が計算される。

スコアが低い(=環境に優しい)食事を続けると、自分の農場が緑豊かになっていく。

【食事日記グループ】

-

ミッション: デジタルな「食事日記」をつける。

-

内容: ゲームグループと同じように、毎食の写真をアップロードして食材を記録する。ただし、ゲームのようなフィードバックや、友達との交流要素は無い。ただ記録するだけ。

【コントロールグループ】

-

ミッション: 食事とは全く関係のない、日々の気分に関する日記をつける。

-

役割: ゲームや食事日記の効果を測定するための、比較対象。

そして、この実験は、ゲームグループと食事日記グループを、さらに「友達と一緒に参加するグループ」と「知らない人と参加するグループ」に分けました。これにより「友情」という要素が、ゲームの効果を増幅させるのかを検証しています。

結果①:知識は増えたが、行動は変わらない

約2週間半の実験期間を経て、研究チームは参加者の「食に関する知識」と「食の選択(肉を食べる頻度)」が、実験の前後でどう変化したかを調査しました。

まず「どの食べ物が、どれくらい環境に影響を与えるか」という知識テストの結果です。

-

ゲームグループも、食事日記グループも、実験後に食に関する知識が "有意に向上した"。

-

コントロールグループには、変化は見られませんでした。

これは、「カーボニア」というゲームだけでなく、単に自分の食事を記録し、意識するだけでも、食と環境に関する学びにつながることを示しています。すばらです。

しかし、次に、実験後のアンケートで「肉を食べる頻度は減りましたか?」と尋ねたところ、どのグループにも統計的に意味のある変化は見られませんでした。

この結果は、「知っていること」と「やっていること」がいかに遠いかということを示しています。多くの環境キャンペーンが、「まずは知ってもらうこと」から始めますが、知識を与えるだけでは、悲しいかな、人々の習慣を変えるには至らないという訳です。

結果②:友情ブレーキが強し

次に、研究チームは、アンケートのデータではなく、実験参加者がゲームや日記に記録した、リアルタイムの食事データに分析を行い、彼らの食事のクライメートスコアの変化を追跡しました。スコアが高いほど、肉などの環境負荷の高い食事を多く食べていることを意味します。

その結果、以下のパターンが見つかりました。

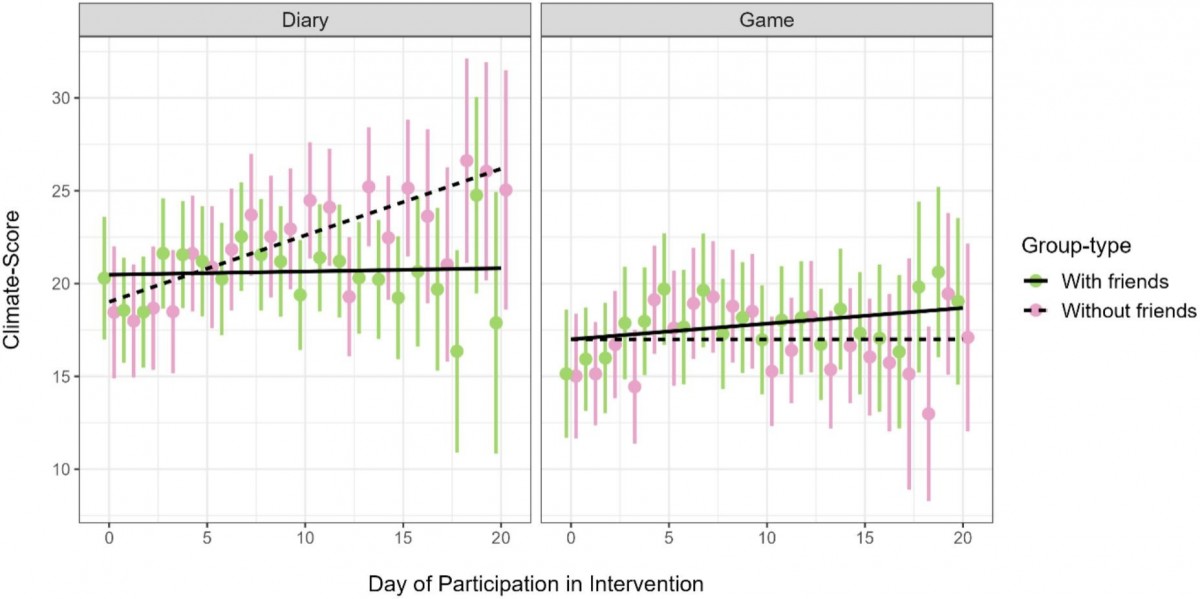

Leon & Schobin (2026) , Figure 3

このグラフは、横軸に実験期間の日数、縦軸にクライメート・スコアを示しています。線が右肩下がりになれば、食生活が環境に優しくなっていることを意味します。

-

発見①:ゲームには「悪化を防ぐ」効果がある

全てのグループで、スコアは期間中にわずかに上昇する(=食生活が悪化する)傾向が見られた。しかし、食事日記グループに比べて、ゲームグループの上昇角度は、有意に緩やかだった。

つまり、ゲーム「カーボニア」は、参加者の食生活が「悪化するのを防ぐブレーキ」として機能していた。 -

発見②:友情も「悪化を防ぐ」効果がある

さらに、この「ブレーキ」は、「友達と一緒に参加したグループ」でも同様に見られた。ゲームをプレイした場合でも、食事日記をつけた場合でも、友達と一緒だったグループは、知らない人と参加したグループに比べて、スコアの上昇が緩やかだった。

これは、「友達に見られている」という意識や、仲間との暗黙の規範が、私たちの行動にブレーキをかけていることを示しています。特に、最もスコアが悪化したのは、「食事日記」を「一人で(知らない人と)」つけていたグループでした。彼らには、ゲームのようなフィードバックも、社会的なブレーキもありませんでした。

なぜこの実験期間中にみんなの食生活が悪化する方向に向かっていたかは謎ですが、とかく、友達と一緒、またゲームによってその行動が抑えられていたということですね。

なぜゲームは「行動を変える」まで至らなかったのか?

この研究は、「ゲーム」と「友情」が、僕たちの食生活に「ポジティブな影響を与える可能性がある」ことを示しました。しかし、その効果は「悪化を防ぐ」程度にとどまり、肉の消費を積極的に「減らす」までには至りませんでした。

研究者たちは以下のように分析しています。

-

ゲームが面白くなかった

「カーボニア」は、食事を記録し、農場が育つという、比較的シンプルなゲーム。もっと競争心を煽るランキング機能や、魅力的な報酬など、ドーパミンをモリモリにすれば、参加者はより強く行動変容を促された可能性がある。 -

「友情」の力が強すぎる

もし、友達がみんな肉好きだったら、「自分だけ野菜中心の生活をする」というのは心理的にはとても難しい。ゲームがいかに「環境に良い行動をしよう」と新しいスタイルを促しても、既存の「友達グループの規範」の方が強力だった可能性がある。少なくとも、今回のゲームは友情の壁を崩せなかった。 -

「肉食文化」が強すぎる

外食をすれば、メニューは肉料理が当然のように出てきて、スーパーにも安価な肉が大量に売られている、という社会で、個人の力で習慣を変えることには限界がある。結局、個人の選択は、社会全体の文化やシステムの中に支配されている。

二段階介入という戦略

ゲームと食事記録、そして友情の効果をまとめると以下になります。

-

知識の向上: ゲームや食事の記録は、食と環境に関する知識を付ける、良い教育ツールになる。

-

行動の安定化: ゲームのフィードバックや、友人との相互監視は、一度始めた良い習慣を「維持」する、また「悪化を防ぐ」のに有効。

そして、さらに良い行動を促すために、研究は「二段階介入」という戦略を提案しています。

-

行動変容期: 最初は、1人の環境で、ゲーム等を通じて新しい知識を学び、行動を変える「きっかけ」を作る。

-

行動維持期: 次に、その変化した行動を「友達グループ」という「社会的なサポートシステム」の中に持ち帰り、フィードバックし合うことで、その行動を「定着」させる。

つまり、ゲームや食事記録の「教育ツール」の部分はうまく活用しつつ、友達は「相互監視ツール」のように活用することで、知識が行動に結びつきやすくなる、ということですね。

そうなると、環境教育はオンラインで知識を提供する形よりも、学校や職場などの友達や同僚と一緒に学ぶことで、普段の行動に定着させることがしやすくなるということが言えます。ここの設計も考えて行動変容について考えていきたいです。

参考文献

-

Leon, A. K., & Schobin, J. (2026). Boosting peer influence for the climate?–Intervening friendship networks with serious games to promote food knowledge and reduce meat consumption. Ecological Economics, 240, 108797.

すでに登録済みの方は こちら