「サーキュラーエコノミー」と「脱成長」のタッグ

まずは来週の農業経済学のテストに向けて、資源利用・サプライチェーン分析・リスクマネジメントの3テーマを仕上げにかかります。さすがに2ヶ月かけたので、試験パスはできるでしょうが、さらに成績を上げるために詰め込みます。

さて今回は、2025年6月末に出た、「統合によるサステナビビリティ:サーキュラーエコノミーと脱成長のための概念的ビジネスモデルフレームワーク」というタイトルの論文を読んでいきます(Sauermann & Braska, 2025)。

この論文は、タイトルの通り「サーキュラーエコノミー」と「脱成長」の理論を統合していることがかなり画期的です。なぜなら、本来、サーキュラーエコノミーの理論は「グリーン成長」派閥であり、「脱成長」は反対に位置するビジョンだからです。両者をサクッとまとめると以下です。

-

サーキュラーエコノミー(CE):「作って、使って、捨てる」という一方通行の経済から脱却し、ゴミも資源として「循環」させ続けることで、新たな価値を生み出し、成長を目指す、技術革新志向の経済ビジョン。

-

脱成長:地球が有限である以上、「無限の経済成長」は不可能であるとし、生産と消費の規模を「縮小」することで、公平で豊かな社会を目指す、社会変革的な経済ビジョン。

両者の考え方は対局にあるため、脱成長論者は「CEは "成長" を諦めきれない企業の免罪符だ」と批判し、CE派は「脱成長は経済を停滞させる非現実的な策だ」と反論します。

そこで、本論文はこの「水と油」を混ぜ合わせてみて、真に持続可能なビジネスモデルを生み出してみた、と語っているわけです。専門家へのインタビューと徹底的な文献レビューを実施して導いた、新しいビジネスモデルを見ていきましょう。

それぞれの理論の限界

サーキュラーエコノミーと脱成長、この2つを統合するに至ったのは、それぞれに「限界」があるからだと論文は指摘します。

サーキュラーエコノミーの限界

CEは、現代の「経済成長」という根本的なシステムを書き換えることなく、環境問題に取り組めるため、企業にとって大変魅力的です。「効率化」と「技術革新」によって、環境負荷と経済成長を切り離す(デカップリング)ことができる、という訳です。

しかし、そんな甘い話には罠が潜んでおります。

-

過剰消費を止められない:CEは「どうゴミを無くすか」がテーマであり、「なぜこんなに多くのモノが必要なのか」という過剰消費の根本的な問題には触れていません。リサイクル製品をいくら作っても、人々がそれを買い替え続けるなら、資源とエネルギーの総消費量は減りません。

-

リバウンド効果:これは、効率が良くなることで、かえって消費が増えてしまう現象です。例えば、リサイクルの技術が進歩し、製品の価格が下がれば、人々はさらに多くの製品を買うことができます。結果として、環境負荷が増えてしまいます。

-

社会的な視点の欠如:CEの議論は、技術的な効率性についてのものが多く、その生産過程で労働者の権利が守られているか、地域社会への配慮されているか等、「社会的な公正さ」の視点が弱めです。

そこで、脱成長の理論は、CEが目を当てられていない根本的な問題「無限の成長というパラダイム」に切り込みます。

脱成長の限界

しかし、脱成長論も同じく、大きな壁にぶつかります。

-

実行の難しさ:「経済を縮小しよう」という主張は、政治家や企業経営者にとっては悪夢です。このラディカルな提案は、失業や社会不安を招きかねないもので、現実の政策として採用されにくいです。

-

具体的なビジネスモデルの欠如:現状、脱成長は「どうあるべきか」というビジョンは示していますが、企業による具体的で実践的なビジネスモデルの提示は、まだ十分ではありません。

-

ネガティブなイメージ:脱成長は「貧しい」「我慢」のように聞こえてしまいます。「限られた資源の中で、豊かに暮らす」というメッセージが、伝わりにくいです。

ひとことでまとめると、CEは「実行可能だが、根本解決には不十分」。脱成長は「理想的だが、特にビジネスセクターで実行困難」と言えるでしょう。「グリーン成長」「脱成長」両者のメリデメをまとめた論文も記事にしてますので、ぜひご覧あれ。以上に挙げた内容と概ね一致しています。

そしてついに、両者のデメリットを補完し合う形で、禁断のマリアージュが生まれます。

「CE」と「脱成長」の原則を、統合する

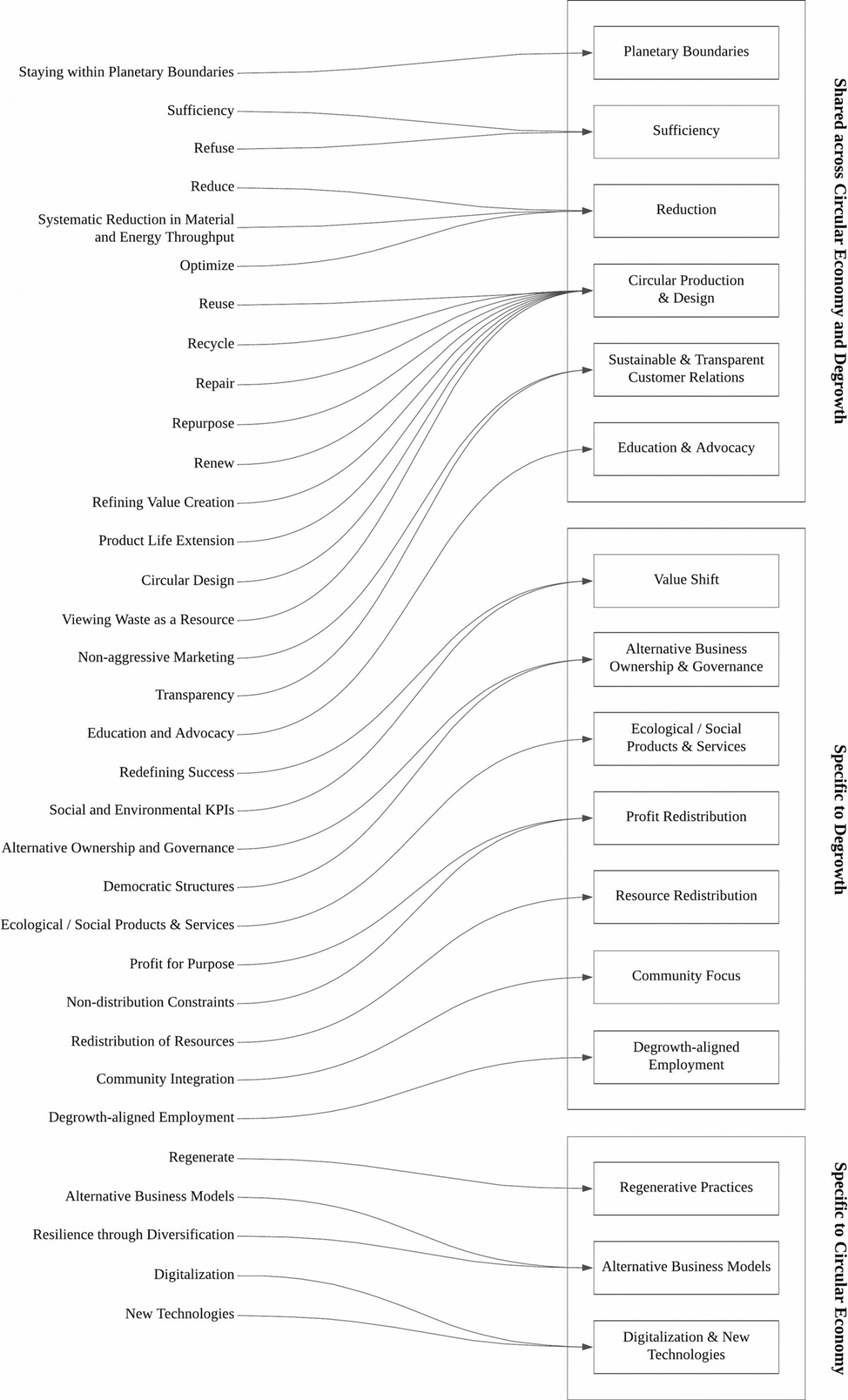

この論文の最大のポイントは、専門家へのインタビューと文献分析を通じて、CEと脱成長のそれぞれの「核心的な原則」を抽出し、それらがどのように重なり、補完し合えるのかを、下の図のように可視化したことです。

Sauermann & Braska (2025) Figure 1

この図は、左側にCEと脱成長から抽出された原則をリストアップし、右側の3つの統合カテゴリー「①共通する原則、②脱成長だけの原則、③CEだけの原則」に整理しています。

この分析から、なんと「CEと脱成長の原則の間には、互いに矛盾し、統合を妨げるような対立は、ほとんど存在しない」ということがわかりました。むしろ、両者は互いの弱点を補い合い、統合すると、「より強固で包括的なサステナビリティのビジョン」を生み出すことができることがわかったのです。

以下にその原則たちをまとめます。保存版です。

両者が共有する6つの原則

まず、両者が共有する、サステナビリティの揺るぎない土台となる6つの原則です。

-

プラネタリー・バウンダリー:ビジネスは、地球という有限な器の中で営まれなければならない。科学的に示された地球の限界を超えないことが、全ての活動の大前提 (PB解説記事)。

-

充足(Sufficiency):過剰な生産・消費を避け、人間の基本的なニーズを満たすために「十分な量」を生産する。

-

削減:製品の設計から製造プロセスまで、資源とエネルギーの投入量を最小限に抑える。

-

循環型の生産とデザイン:製品は、長寿命で、修理しやすく、再利用・リサイクル可能なように設計されなければならない。

-

持続可能で透明な顧客関係:グリーンウォッシュ的なマーケティングをやめ、製品の環境・社会的な影響について、誠実で透明性の高い発信を行う。

-

教育とアドボカシー:従業員、消費者、社会全体に対して、持続可能なライフスタイルへの移行を促すための教育と働きかけを行う。

プラネタリー・バウンダリーを前提として、"十分な量" を生産し、資源の使用量を最小限に抑え、循環型のデザインをする。また、透明性や教育などの社会的な側面も進めていく。

こう見ると、サーキュラーエコノミーも健闘していますよね。この原則があれば良い社会になりそうな気もします。

脱成長だけの7つの原則

次に、そんなCEに足りなくて、脱成長だけが持っている、7つの固有の原則です。CEは「社会的な公正さ」を見逃しがちで、また、さらなる根源的な価値観の変革を必要とします。

-

価値観のシフト:成功の指標を「GDP」から、「人々の幸福」や「生態系の健康」へと転換する (ブータンの例)。

-

新しいガバナンス:協同組合などの、より民主的で公平な組織形態を推進する。

-

生態学的・社会的な製品:利益のためだけでなく、生態系の再生や地域社会のケアなど、本質的な価値を生み出す (オーストラリアの企業の例)。

-

利益の再分配:生み出された利益は、株主への配当ではなく、コミュニティの発展や従業員の福祉、さらなるイノベーションのために再投資する (パタゴニアの例)。

-

資源の再分配:グローバルな不平等を是正するため、豊かな国から貧しい国への資源の再分配をビジネスモデルに組み込む。

-

コミュニティへの焦点:ビジネスをローカル化し、地域社会との結びつきを深める。

-

脱成長に沿った雇用:労働を単なる生産手段ではなく「自己実現の場」と捉え、人間らしい働き方を保証する。

やはり、GDPからの脱却は、CEが踏み込みきれてないテーマですね。また、企業が生み出した利益を、株主ではなく、社会や生態系に還元するというビジネスモデルも、経済の根本に関わる変革です。「経済成長の単なる数字にとらわれない」ことが「脱成長」による提案です。

CEだけの3つの原則

そして、そんな脱成長の夢物語を「現実」にするために、CEによる3つの実践的な原則を見ていきましょう。これらは、技術とイノベーションを通じて、変革を加速させてくれます。

-

再生的実践:環境負荷をただ減らすだけでなく、積極的に自然を再生させる。例えば、土壌を豊かにするリジェネラティブ農業や、生態系を模倣した産業プロセス。

-

新しいビジネスモデル:モノの「所有」から「使用」へと転換する。製品を売るのではなく、サービスとして提供する「PaaS(Product-as-a-Service)」モデル(例:カーシェア、家電のリース)は、企業の利益と製品の長寿命化を両立させます。

-

デジタル化と新技術:IoTセンサーやブロックチェーンを活用して、資源の流れを追跡し、透明性を高める。AIを用いて、サプライチェーンの無駄をなくす。バイオプラスチックや化学リサイクルのような新技術で、循環の輪を完成させる。

再生農業などの、ネイチャーポジティブ系の戦略は意外と脱成長には含まれないんでしょうか。以前読んだ論文では「アグロエコロジーなどのお金が生まれにくいものに政府が補助金を出そう」的なこともあったので、カブる部分はありそうですが。

また、PaaSやAI、新技術を組み合わせて効率化を促すという側面は、脱成長派がすこぶる弱いので、本当に良いタッグです。AIなどの新技術には、電力や水の消費量など、不確定な部分もありますが、好き嫌いせずに同時に研究を進めていく必要があります。

まとめ

ざっくりまとめると以下です。

-

脱成長は、CEの根本(過剰消費など)を問い直し、新しい「成功」を測る基盤を提供する。

-

CEは、脱成長の方法論(ビジネスモデル)を補強し、理想を現実にする技術を提供する。

この論文は最後に、統合されたビジネスモデルのフレームワークを提案しています。これは、価値提案・ガバナンス・コスト・従業員などの15の構成要素から成り立っており、統合フレームワークによる、それらの再定義を示しています。例えば、

-

価値提案:「より安く、より多く」ではなく「充足と持続可能性を満たしたウェルビーイングの提供」へと再定義。

-

コスト:単なる「金銭的な支出」ではなく「環境コスト」と「社会コスト」を含んだ「真のコスト」として再計算。

価値観を根本から変え、ビジネスモデルも変えていく。一朝一夕にはできませんが、持続可能な経済を作るうえでは忘れてはいけないことです。

グリーン成長(CE)か脱成長かという二項対立ではなく「統合」とはっきり示してくれるこの論文はとても面白かったです。ツーサイドで不毛に戦わせるのではなく、こういう弁証法的に新しい価値を生んでいくものを集めていきたいです。

参考文献

-

Sauermann, M. P., & Braska, S. (2025). Sustainability Through Integration: A Conceptual Business Model Framework for Circular Economy and Degrowth. Circular Economy and Sustainability, 1-31.

すでに登録済みの方は こちら