プラネタリーバウンダリーの将来予測 in 2050

5月も最終週です。2学期も後半戦に突入し、ぼちぼち試験対策で暗記し始めないと夏休みがないです。24歳にもなって半年に1回テストがあるって何事なんでしょうか。12歳の時は、大人になったらテスト無くていいな〜なんて思ってたのに。

さて今回は、2025年5月14日にネイチャーに掲載された「プラネタリーバウンダリー内で世界の発展の道を探る」というタイトルの論文です (van Vuuren et.al., 2025)。統合評価モデルという、「経済・社会・地球環境の変化」を統合的に分析するすごいモデルを使った、長期的な未来予測が示されています。

プラネタリーバウンダリーについては、このレターでもよく読まれてますので、是非とも最新の情報を見てでもらって、知見をアップデートしてください。

プラネタリーバウンダリーの将来シナリオ

プラネタリーバウンダリーに関しては、2023年が最新版であり、それを解説した記事をぜひ参照してほしいのですが、軽く復習すると以下です。

-

プラネタリーバウンダリーとは、人間が地球で安全に活動できるために必要な項目を、気候変動、生物多様性、海洋酸性化、窒素リン循環など、9つ設定し、それぞれの「安全域」を定義したもの。2023年の最新の評価では、9つのうち6つの限界を超えている。

そして、この論文では、このプラネタリーバウンダリーと、地球規模の環境問題を予測する統合評価モデル「IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment)」を組み合わせて、未来の地球がどうなるかをシュミレーションしました。

また、シナリオとしてSSP (Shared Socioeconomic Pathways, 共有社会経済経路)というものを用いています。これは、人口増加、経済発展、ライフスタイル、政策、技術変化などを考慮して、「もし社会がこのように発展したら、環境はどうなるか」を描いています。

その変化の程度ごとに3パターンあります。

-

SSP2(現状維持 / Business As Usual, BAU):現在の社会的な傾向に大きな変化がないと仮定した、中間的な発展経路。基本的にこれを使って予測を立てる。

-

SSP1(持続可能な発展):資源利用効率の向上、急速な技術発展、低い人口増加への緩やかなシフトを仮定した、より楽観的なシナリオ。

-

SSP3(地域的な対立):地域的な競争が経済的・技術的な発展を遅らせ、人口増加率が高くなると仮定した、より悲観的なシナリオ。

それでは結果を見てみましょうううう。

現状維持では「激ヤバ」が加速する

さあ、このままの路線を歩み続けたら地球はどうなるのか?という問いに対して、前述の "SSP2" 、つまり「現状維持」のシナリオを詳しく分析しています。

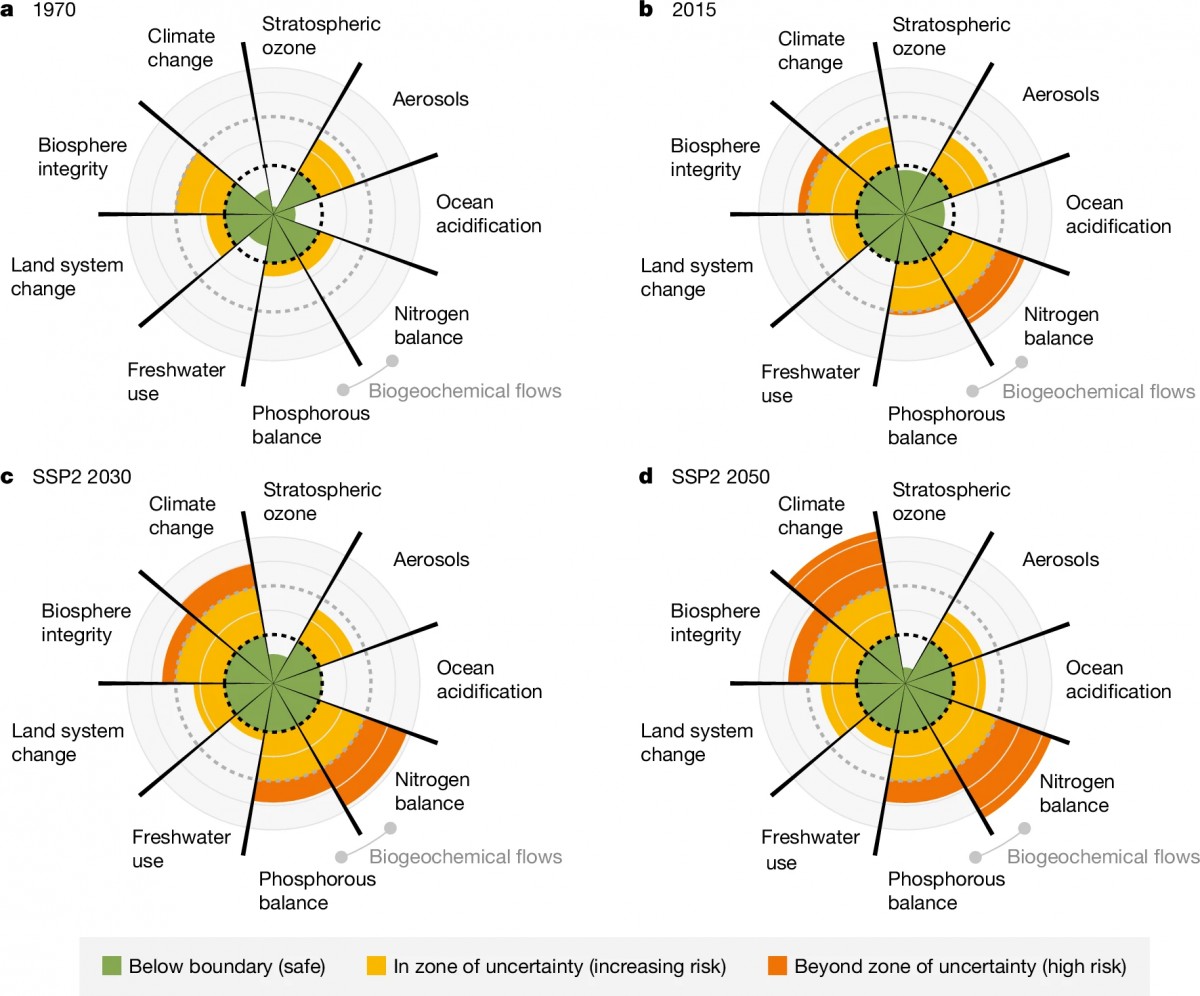

結論から言うと、「非常に厳しい」とのことです。この論文では最新版から1個前、2015年のもの(下図b)を用いていますが、その時点で既に複数の限界を超えていました。

そこから、2030年(下図c)、2050年(下図d)と予測を立てていますが、ほぼ全ての指標で「さらに悪化する」というシナリオが示されています。

特に、気候変動や窒素・リンの循環の項目に関しては「高いリスクのゾーン」に突入しており、さらなる深刻化が予測されているんですね。

唯一の例外はオゾン層で、ここだけは改善に向かうと予測されています。よくやった。

プラネタリーバウンダリーのSSP2(現状維持)シナリオ。緑の領域は安全域、薄いオレンジは不確実性の領域(リスク増加)、濃いオレンジは高いリスクの領域を示す(van Vuuren et.al., 2025)。

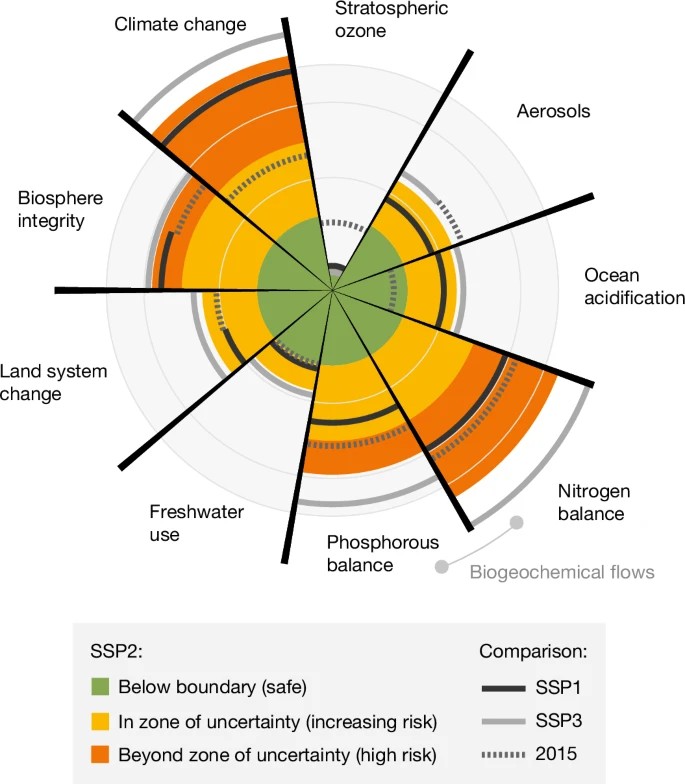

さらに、論文では、社会経済の発展がより楽観的なシナリオ(SSP1)や、より悲観的なシナリオ(SSP3)の場合も比較しています(下図)。

SSP3では、主に人口増加率の大幅な上昇によって、ほとんどの項目で悪化。

反対に、SSP1では、人口増加率の低下と、それに伴う食生活の変化や農業生産パターンが変化することで、好ましい見通しが示されています。

しかし、SSP1(楽観的)でもほとんどの項目は依然として超過したままというのは厳しい現実ですね。もっと大胆に社会経済の進路を変えなければならないということですねえ。

SSP1とSSP3の比較(van Vuuren et.al., 2025)。

図はちょっと見づらいですが、点線が基準となる2015時点のもので、「灰色」が最悪のパターン、「黒線」が最良のパターンです。

地球の限界の中で生きるための政策

ということで、かなり悲観的になってしまうシナリオですが、後半に希望の光も示してくれているので、ぜひともそこに縋っていきいましょう。

論文では、2つの野心的な政策シナリオをシミュレーションしています。

気候緩和シナリオ (SSP2-1.9)

これは、温室効果ガスの排出権取引によって排出を大幅に削減し、パリ協定の1.5℃目標達成を目指すシナリオです。この政策によって、窒素循環や大気汚染、土地利用の一部には相乗効果も見られるため、シナジーが生まれる良い対策の例です。

しかし、気候変動の項目を見ると、2050年時点でも依然としてハイリスクのゾーンにいますね (下図の赤い線)。これは、CO2が大気や海洋に長く留まる「慣性」があるためで、一度限界を超えてしまうと、元に戻すには時間がかかることを意味します。

排出権取引については、僕がテスト前にも関わらず色々リサーチしてまとめた記事があるので、暇な方はぜひ。

持続可能性シナリオ (SSP2-1.9-Sus)

これはその名の通り、包括的な対策の実施をするシナリオで、この論文の肝の部分です。

気候緩和政策に加えて、以下の対策も組み合わせます。

-

健康的な食生活へのシフト(食肉消費の削減、植物性食品の増加)

-

食品ロスを半減

-

水利用効率の大幅な改善(最新技術を導入)

-

窒素・リン利用効率の最大化(肥料のムダをなくす)

ここで面白いのが、1つ目、健康的な食生活へのシフトです。ここでは、「EAT-Lancetプラネタリー・ヘルス・ダイエット」という医学誌に掲載された、人間にも地球にも健康的な食生活を推奨しております (The Lancet, 2019)。

そして、この論文も記事にしているのでぜひどうぞ。「地球が耐えられる牛肉消費量は1日7g」という煽りタイトルをつけております。動物性食品の消費量は、地球の健康だけでなく、人間の健康の観点からしても、もっと少なくて良いと言っており、印象的でした。

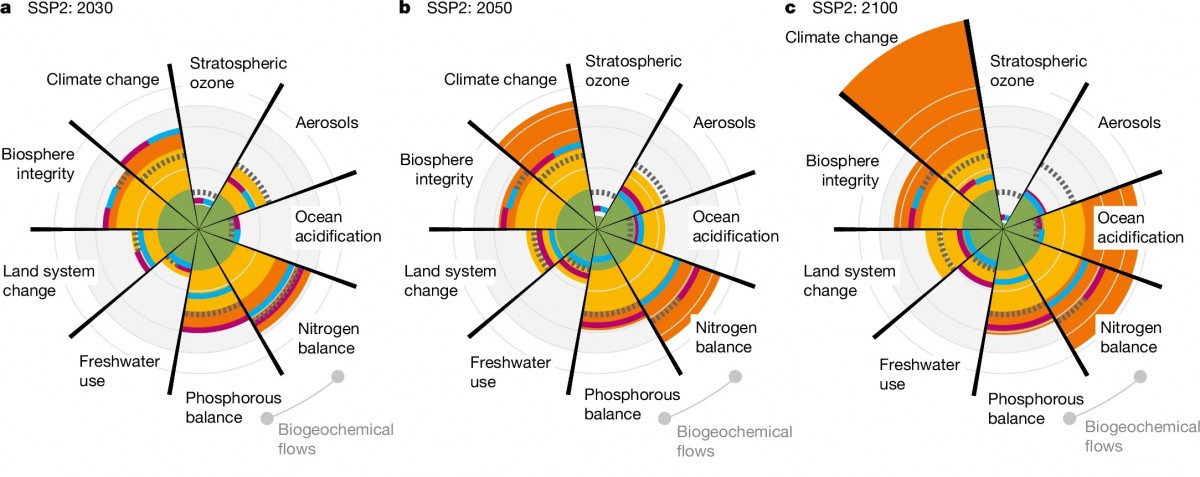

そんな感じで、これらの対策を講じた「持続可能性シナリオ」では、劇的な改善が見られます(下図a、b、cの青い線)。多くの項目が、2015年の水準に戻るか、それよりも良い状態に改善すると予測されております。

特に、大気エアロゾル負荷や淡水利用は、大きく改善します。これは、食生活の変更や効率改善といった対策が、エネルギーや農業システムに大きな影響を与え、複数の項目に好影響を及ぼす「相乗効果」があるためです。やはり項目間のシナジーが重要ですね。

(a) 2030年、(b) 2050年、(c) 2100年の予測。現状維持(SSP2)シナリオ:色付きの領域、2015年時点:点線、気候政策シナリオ:赤の線、持続可能性シナリオ:青い線 (van Vuuren et.al., 2025)

しかし、ここでも重要なのは「慣性」です。気候変動、生物地球化学的循環、生物多様性といった一部の項目は、2050年においても超過したままです。これらのシステムは、適切なシナリオを進んだとしても、回復の変化が起きるまで時間がかかります。早め早めに対策をせねばなりません。

2100年まで見ると、気候変動や生物多様性もさらに改善すると予測されていますが、それには非常に長い時間と、継続的な努力が必要不可欠となる訳ですね。

まとめ

-

現状維持では、オゾン層以外、さらに悪化し続ける。

-

野心的な政策を実施すれば、多くの限界の超過を大幅に緩和できる

-

特に、食生活の改善、食品ロスの削減、資源利用効率の向上

-

しかし、地球システムの「慣性」が思ったより強い。 一度超えてしまった限界を元に戻すには時間がかかる。

この「慣性」については、昨年「各国が出してる目標通りにGHG削減が進んだとしても、"慣性" によって1.5℃達成できないっぽいで」って論文が出てて、界隈で少し話題になりました。

長期的な視点を持って、早め早めで達成していかないと、どうなるかわかんないですね。

2100年でも僕はまだ100歳でピンピンしてるんで、良い世界作っていかないと困ります。

参考文献

-

EAT–Lancet Commission, Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems, The Lancet, 2019

-

van Vuuren, D.P., Doelman, J.C., Schmidt Tagomori, I. et al. Exploring pathways for world development within planetary boundaries. Nature641, 910–916 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08928-w

すでに登録済みの方は こちら