1人が1年で使える資源は6トンまでなのに、85トン使ってるってさ。

夏休み1週目ですが、2ヶ月後の最終試験のためにコツコツ勉強を続ける必要があります。そのために、午前中の4時間は確保する戦略にしました。8~12時は勉強して、そのあとは自由時間とすることで、これが終わったら何でもできるぞ〜と集中力が保てます。このまま2ヶ月いきましょう。

僕たちの暮らしを支える、家、服、食べ物、スマートフォン。その全てを辿ると、地球から採掘された「物質」に行き着きます。嬉しいですね。

では、世界中のすべての人が「まともで豊かな暮らし (Decent Living Standards - DLS)」を送るためには、一体どれだけの「モノ」が必要なのか?ということを紐解いていきましょう。

今回紹介するのは、2023年に発表された「まともな生活水準の物質の必要量」という論文で、我々は、とんでもなく大量のモノを消費してるんやでと現実を突きつけてきます (Vélez-Henao & Pauliuk, 2023)。

「まともな生活」を支えるモノの量を計算する

この研究がすごいのは、単に「私たちが1年間に買うモノの重さ」を計算したのではない点です。彼らが明らかにしたのは、もっと壮大なスケールの話です。

この論文では、まず「まともな生活」に必要な、栄養・住居・移動などの項目を1つずつ取り上げ、それを実現するために必要な "モノ" をリストアップしました。そして、ライフサイクルアセスメントに準じて「マテリアルフットプリント」と「ストック」の量を明らかにしております。

マテリアルフットプリント (MF)

マテリアルフットプリントとは、ある製品が僕たちの手元に届くまでに、そのライフサイクル全体 (採掘、加工、輸送、廃棄)で、どれだけの資源が使われたかを示す総重量のことです。

お店で買う1kgの牛肉の裏には、その牛が食べた飼料や、それを育てるために使われた肥料や水、農地を耕したトラクターの燃料などの「隠れた資源」が動いています。マテリアルフットプリントは、そのすべてをひっくるめた指標です。

ストック

これは、長期間にわたって使われ続けるモノの総量のことです。これは2種類に分けられます。

-

直接ストック:僕たちが直接所有し、利用するモノ。例)家、自動車、家具、家電、衣服など

-

間接ストック:直接所有はしていないが、生活を支えるインフラ。例)道路、鉄道、発電所、工場、学校、病院、オフィスビルなど

この「マテリアルフットプリント」と「ストック」の必要量を、緻密に積み上げていった訳です。それでは計算結果を見てみましょう。

1人あたり「6トン/年」の資源と「43トン」のストック

"まともな" 年間資源量

さあ、「まともな生活」を1年間送るために必要なマテリアルフットプリントは、1人あたり年間6トン(t/cap*yr)でございます!

全くピンと来ませんね。ただ、現在の先進国の状況と比べると、この必要量はけっこう「少ない」ということがわかると思います。以下、代表的なトップ3カ国です。

-

アメリカ:年間 85トン

-

ドイツ:年間 72トン

-

中国:年間 37トン

これらの国は、「まともな生活」に本当に必要な量の10倍以上もの資源を、毎年地球から動員している訳です。

ちなみに、論文に日本の例は載っていませんでしたが、環境省の「令和5年版 環境白書」によると、2021年度の日本のマテリアルフットプリントは1人当たり約13.5トンと報告されています (環境省, 2023)。

アメリカ、中国に関しては大量に資源を消費しており、また「世界の工場」としての機能があるため、その物質消費量には納得できますが、経済状況が近いドイツとかなり差がありますね。

これは、エネルギーと産業構造の違いがあるようです。ドイツは、石炭の一種である「褐炭」を自国で採掘しております。その際に大量の表土を退かす訳ですが、マテリアルフットプリントにはこの「直接使ってはないけど、採掘にかかった物質の移動」を含みますと。さらにドイツは鉄鋼、化学、自動車、機械などの「重工業」が得意ですので、これもマテリアルフットプリントを押し上げている要因です。

対して、日本は自国でエネルギーを採掘していないし、産業構造に関しても、自動車はドイツと共通しますが、他には、高付加価値な部品、電子機器、精密機械といった「加工組立産業」の比重が高いんですね。そういうところで物質の使用量は他の先進国と比べて低めな訳です。

しかし、そんな日本であっても、「まともな生活」に必要な物質量(6トン)の倍以上である13.5トンを消費している訳ですね。ひぇぇ。

この目標は達成可能か?

この日本の半分以下と言える「6トン」という数値は本当に達成可能な目標なのでしょうか。

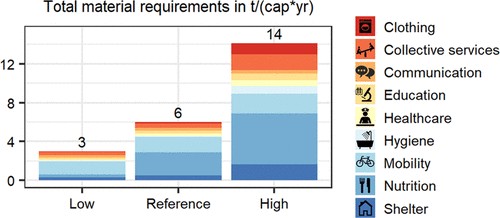

論文の冒頭に示された下の図は、この「6トン」の内訳を、僕たちの日頃のライフスタイルや技術の選択によって「3トン(低)」「6トン(基準)」「14トン(高)」と変動する可能性を示しています。

Vélez-Henao & Pauliuk (2023), Abstract Figure

"まともな" ストック量

さらに、「まともな生活」を支えるために必要なストックは、1人あたり合計で 43トン(t/人) と算出されました。これは、生涯にわたって社会に蓄積されるモノの総量です。

その内訳は、

-

直接ストック (家、車など):32トン

-

間接ストック (道路、工場など):11トン

なるほど、僕たちが直接所有するモノの量としては、32トンですが、個々人生活を支えるために使用している社会インフラが11トンも必要なのですね。

そして、このストックの98%は、住宅、学校、病院などの「建物」が占めております。普段はあまり意識しませんが、僕たちは「不動産」という物質の塊に依存して生きているのですね。

「6トン」と「43トン」の中身

では、この膨大な量の「モノ」は、具体的に何から来ているのでしょうか。マテリアルフットプリントを、「生活分野別」、「製品・サービス別」、「資源種類別」、「ストック別」の4つの視点で分析したのが以下です。

生活分野別の内訳

普段の生活でフットプリントの最も大きな割合を占めるのは、

-

栄養:39%

-

移動:26%

ということで、この2つで約2/3を占めております。人間が生きていく上で、食べることと移動することは、物質的に大きなウェイトを占めてるんですねえ。

製品・サービス別の内訳

さらに具体的に見たのがこちら、

-

食料品全体:37%

-

乗用車での移動:19%

-

電力消費: 17%

食料品の中でも、特に牛乳が大きな割合を占めておりました。これは、牛乳1kgを生産するためのマテリアルフットプリントが大きいことが影響しております。なんと牛乳1kgを作るのに3.15kgの物質が使用されているんだそうです。

資源の種類別の内訳

動員される資源の種類を見ると、

-

非金属鉱物(砂、砂利、石灰石など):34%

-

化石燃料(石炭、石油など):28%

-

金属鉱石(鉄鉱石など):18%

-

バイオマス(木材、作物など): 20%

ということで、こちらはあまり日常で意識することはないですが、建材や道路の材料となる砂や砂利が、最も多く使われているんですねぇと。

直接所有するストックの内訳

-

建物:住宅、公共サービス、教育、医療を合わせると、直接ストックの98%を占める。住宅だけで21トンにもなる。

-

輸送機器:乗用車が600kgと突出している。一方で、バスは10kg、自転車は16kg。公共交通へのシフトが、いかに物質ストックを削減するかを示してる。

-

家電 :洗濯機や冷蔵庫がそれぞれ14kg、37kgと比較的大きいが、建物や車に比べれば微々たる量。

この分析からわかるのは、「持続可能な社会を実現するための最大の鍵は「建物と移動」にある」ということです。特に移動に関しては個人の選択で変えられる部分が大きいので、こだわっていきたいですね。

ライフスタイルの転換

公共インフラは個人が何とかしようとしてもなかなか変えられるものではないので、ここでは変えられるものをサクっと見ていきましょう。日々のライフスタイルや技術の選択が大事になります。

食生活の転換

栄養分野のフットプリントは、肉食中心からベジタリアン (菜食)に切り替えるだけで24%、ヴィーガン (完全菜食)にすれば35%も削減できるとのこと。

医学誌ランセットが提案する「持続可能な食」で肉食を減らすことが提案されていたり、その他、ライフスタイルチェンジ系の論文では毎回のように出てきますね。栄養の知識も必要なので、すぐに菜食になろうとしても、それはそれで危険なので慎重にすべきですが、2050年の100億人の世界に向けては必須事項ですね。

建物の工夫

住宅を、コンクリートや鉄を多用する標準的な建物から、木材を多く使い、コンクリートや鉄を減らした軽量な集合住宅に変えることで、住宅のフットプリントを43%も削減できると試算されています。

まあ値段は高くなるんでしょうが、木の家のあのリラックス感と言ったら最高なので、人の幸福度のためにもこれはぜひお願いしたいですね。

移動手段の選択

自家用車での移動の一部(27%程度)を公共交通に切り替え、近距離は徒歩にすることで、移動分野のフットプリントを10%削減できます。

自動車を全廃止しようみたいに言ってないのが嬉しいですね。だいたい今の1/3くらいの使用量にするといい感じだそうです。

物質消費量を減らす意義

最後に、先進国に暮らす我々が物質消費量を減らす意義について考えていきましょう。

世界では現在も、貧困に苦しむ人々が12億人いるとされています。この多くの人が「まともな生活」を手に入れるためには、さらに膨大な量の物質ストックが必要になります。この論文の試算では516億トンだと示されています。これを、現在の先進国と同じように、経済成長しまくって物質・エネルギーを消費しまくって実現しようとすれば、地球の資源と環境が持ちません。

こういう「国家間の公平性」に我々が生活を転換していく必要性があります。

そして、研究者たちは、年間6トンという、現在の先進国よりははるかに少ないマテリアルフットプリントを提示していますが、これは十分に可能だと主張します。

よりコンパクトで資源効率の高い都市を設計し、建材を木材などの再生可能な資源に転換し、公共交通機関中心の移動システムを構築する。ライフスタイルにおいては、食生活を植物性のもの中心にし(必ずしもベジタリアン・ビーガンになる必要はない)、移動手段も徒歩・自転車・バスを中心にする。

こういう取り組みで少しずつ変えていけると言います。少なくとも僕は楽観的に「いけそう」と感じています。豊かにいこうぜ。

より大きな家、より速い車を所有することが豊かさなのでしょうか、という哲学的な問いも同時に生まれます。シンプルなモノで、健康で、人々とつながり、創造的な時間を過ごせることこそが、真の豊かさなのではないか?と、考えられるといいですね。

まとめ

-

まともな年間資源必要量は6トン、ストックは43トン

-

日本人はだいたい13トン、アメリカは85トン、ドイツ72トン、中国37トン /年

-

マテリアルフットプリントの2/3は「栄養」と「移動」

-

直接ストックの98%は「建物」

-

貧困撲滅のために、さらに516億トンのストックが必要

建物の物質的な負荷がめちゃ高いというのを見ると、世界の建築の祭典であるヴェネツィア・ビエンナーレが、めちゃくちゃ環境意識高かったのに納得がいきます。建築はもっと掘り下げてみたいな。

参考文献

-

Vélez-Henao, J. A., & Pauliuk, S. (2023). Material requirements of decent living standards. Environmental Science & Technology, 57(38), 14206-14217.

-

環境省, (2023), 『令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』, https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/index.html

すでに登録済みの方は こちら