「グリーン成長」は起きているのか?パリ協定は達成できるのか?

昨日は、"Sustainable Industrial Processes" のグループワークがありまして、キノコで作るビーガンチーズのビジネスプランを作ることになりました。ドイツっぽくて楽しいです。ドイツ人・アメリカ人・日本人のチームで頑張ります。

さて、今回紹介する論文は、僕たちの世界の常識である「技術革新で環境にやさしく経済成長を!」って希望の言葉を、冷徹なデータでビンタしてきます。データビンタです。

結論としては、「高所得国においては、グリーン成長は実現していない」そして、パリ協定の目標達成は「現実的に不可能に近い」とまで言及しています。

さて、何が起きてるんでしょうか〜。

「グリーン成長」とは何か?

まず、「グリーン成長」という言葉の理解からいきましょう。「グリーン成長vs.脱成長」という記事で議論の全体像を把握したのでそちらもぜひ。

今回のこの論文では、「グリーン成長」を「絶対的デカップリング」という現象で定義しております。それは、以下の両方が同時に達成される状態を指します。

-

経済が成長する: GDP (国内総生産) が継続的に増加する

-

環境負荷が減る: CO₂排出量 (ここでは消費ベース) が持続的に削減される

この両立を目指すという話はよく聞くと思いますし、実際、一部の高所得国において、この「絶対的デカップリング」が短期間ながら観測されているので、政治家やメディアから「グリーン成長はすでに起きている!」と歓迎されてきたという感じです。

その「グリーン成長」で十分なのか?

しかし、著者たちは、その短期的なデカップリングが、パリ協定の掲げる1.5℃目標に整合するのか、そして「公平性」の原則(高所得国がより多くの責任を負う)を考慮した上で、十分な速度で進んでいるのかを調べたんですね。

彼らが例に示すのは、評価対象となった36カ国の高所得国のうち、2013年から2019年までの期間に絶対的デカップリングを達成した、以下の11の高所得国です。

-

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、ルクセンブルク、オランダ、スウェーデン、英国

まずはみんなおめでとう。そして、これらの国々が達成したデカップリング率は、パリ協定の目標達成に適うのか、そしてその削減率は国家間で公平なのか、の試練に進んでもらいます。

お祈りメール「不十分です。」

しかし、残念ながら、この研究は「今のペースのグリーン成長では間に合わない」と結論付けます。

排出削減の速度が絶望的に遅い

まず、これら "デカップリングを達成した" 11カ国が、2013年〜2019年に示した平均的な排出削減率を維持した場合、パリ協定の目標達成に必要な「CO2排出量を95%削減」をするまでに、「平均で220年以上」もかかると推計されました。2050年までの残り30年で達成しないといけない目標なのに、このままでは190年も先延ばしにしてしまいます。

また、このペースで排出を続ければ、1.5℃目標を達成するために残された炭素予算 (まだ排出できるCO2の残量)を、これらの高所得国だけで平均「27倍」も超過してしまうとのこと。

これは、単に気候変動を悪化させるだけでなく、排出する権利を貧しい国々から「奪う」行為であり、公平性・気候正義の観点からも問題視されております。

必要なデカップリング率は今の "10倍"

さて、デカップリング率の方を具体的に見ていきますと、11カ国のデカップリング達成による削減率の平均は1.6%です。一方で、公平な排出計画に基づくと、平均して2025年までに年間30%、2030年までに年間38%の削減率が必要となります。無茶苦茶ですね。

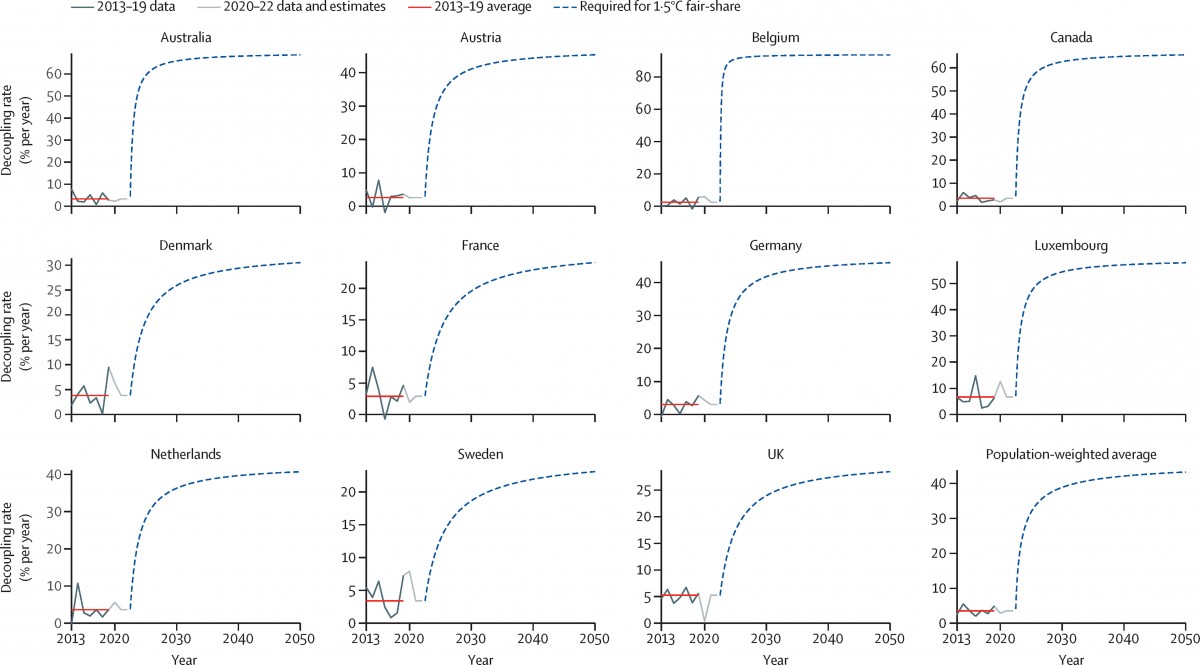

以下の図は、赤い線が2013年〜2019年に高所得国が達成したデカップリング率を示し、青い破線がパリ協定1.5℃目標達成のために必要なデカップリング率を示しています。

目標を達成するためには、デカップリング率を平均で「10倍」加速して進める必要があるとのこと。

高所得国における達成されたデカップリング率 (Jefim et.al., 2023)

特筆すべき国は以下です。

-

イギリス: 比較的排出量が少ないものの、2025年までにデカップリング率を「5倍」、2030年までに「7倍」に加速する必要がある。

-

ベルギー・オーストラリア・オーストリア・カナダ・ドイツ: これらの排出量の多い国々は、「30倍以上」の加速が必要。

環境先進国とも呼ばれるドイツもワースト国にランクインしてしまいました。

そして、このような急速なデカップリングは、「物理的に実現不可能に近い」と論文は結論付けています。なぜなら、そのような大規模な変革のためには、既存のインフラや技術を低炭素・低エネルギーなものに置き換える必要がありますが、生産能力や労働力、原材料など、物理的な制約が大き過ぎるんですね。

「グリーン成長」の問題点

前回のEUの記事でも触れましたが、「グリーン成長」というアプローチがなぜ十分に機能していないのかをサクッと見ていきましょう。

「儲かる」ものが残る市場原理

市場原理に任せる限り、「儲かる」ものは環境負荷が高くても残っちゃうんですね。

SUVのような、大型で燃費の悪い車でも、消費者ニーズを捉えると、自動車メーカーに大きな利益をもたらしますし、同様に、大量の化学肥料や農薬によって効率を上げる産業型農業も「競争力がある」ので残り続けます。

論文は、これは「収益性のある不採算産業の温存」だと批判します。つまり、新しいグリーン技術をいくら導入しても、環境負荷の高い産業が存続し続ける限り、全体の排出削減には限界があるということですね。

「引き算」の視点(脱イノベーション)の欠如

現在の政策は、「新しい技術」や「新しいグリーン産業」など、「足し算」に注力しがちです。しかし、真の移行のためには、環境負荷の高い活動を意図的に「減らす」「辞める」という「引き算」の視点が重要だと。

例えば、不要な航空機のフライトを規制したり、過剰な消費を促すファストファッションや使い捨て製品を抑制したりといった対策ですね。

これは面白い視点でした。"Exonovation (脱イノベーション)" という概念は、茶禅一味の心に通じるところがあるなあと感心です。

公平性の問題

今回の研究は、高所得国が、自分たちの排出責任を十分に考慮せずに、残された少ない炭素予算すら使い果たしている現状を厳しく批判しております。

これは、貧しい国々が発展の機会を奪われることを意味し、気候変動における「公平性」という問題を提起しています。

「脱成長」派の学者さんたちも、途上国は一定レベルまで成長することは重要だと言っておりますので、ここの公平性は正確に押さえておきたいですね。

「ポスト成長」的アプローチ

最後に、ポスト成長の手法がダダダっと書かれておりましたので、僕もダダダっと箇条書きにします。参考にどうぞ。

大事なポイントは、GDPを減らすことが目的なのではなく、人間のニーズと幸福、地球の生態学的限界を最優先にして経済を再構築することが目的だということです。そうすると、別にGDPを増やすことが人間と地球の幸せにつながらない場合もあるよねっていうのが「ポスト成長」の考え方です。

以下、ダダダです。

-

集約的な経済成長の追求の代わりに、充足(sufficiency)を求める

→誰もが「十分に良い生活」を送るために必要なものだけを生産・消費する -

GDPではなく、健康・教育・人間関係・余暇といった「幸福」を指標とする (GPI, HDIなど)

-

環境負荷が高く、必要性の低い生産・消費を段階的に縮小する

→SUV・航空機での移動・産業型畜産・ファストファッション・兵器・豪華クルーズ・豪華な住宅など -

富裕税や所得上限の導入

→富裕層の過剰な消費を抑制するため -

真に必要なシステムの強化

→公共交通、自転車インフラ、アグロエコロジー(生態系を考慮した農業) -

植物性食品中心の食生活へのシフト

→医学誌ランセットが出してる「サステナブルな食」を参照(前書いた記事) -

住宅の断熱改修や既存建物の再利用を優先し、新規建設を抑制

-

計画的陳腐化を禁止し、製品の寿命を延ばす法律の導入、修理の権利の保証

-

生活賃金や公共雇用保障、最低所得保障を導入し、経済成長に依存しない生活保障を確保

まとめ:科学的とは何か

-

カップリング達成したことあるのは11/36カ国

-

今の削減率だとCO2排出95%削減までに220年かかる

-

その11カ国も、さらに10倍のデカップリング率向上が必要

雑記

グリーン成長・脱成長の議論は、お互いの本の中で、両者が両者をデータで論破合戦してるんですよね。僕が読んでる脱成長どころで言うと、『人新世の資本論』『なぜ脱成長なのか』『スローダウン』『持続可能な発展の経済学』などでしょうか。グリーン成長もので言うと、『環境経済学』『資本主義は人類最高の発明である』『Not The End of The World』などですね。

今回の論文なんかも、ご覧の通りデータに忠実で、「グリーン成長が間に合わない」としっかり論証できている訳です。

しかし、グリーン成長派の人の反論としても、「脱成長は非現実的だ」としっかりデータを用いて論証しているんですね。例えば『資本主義は人類最高の発明』の本でも、リーマンショック期やコロナ禍の低成長期を挙げて、「別に炭素排出減っとらんやないかい」と示してます。さらに、上記の『Not The End ~』でも、「人類はこれまで技術発展によって問題を解決してきたのだ」と論証しています。

どちらもデータを使っているのに、ずっと議論がねじれているんですね。

ただ、その根本は、技術発展に対して悲観的か楽観的かの違いだと言われております。脱成長は今回みたいに「見てこのデータ、このまま行ったらもう無理くね?」って感じで、グリーン成長からすると、今回の論文を見ても「いやいや "今のままだと" 無理なんでしょ?技術革新起こるがな〜」って楽観的な感じなんですね。

そんでもって、脱成長は「やったことないからわからない」という問題があり、グリーン成長は「本当に十分な技術革新が起こるかわからない」という問題があり、どっちもどっちな訳です。お互いがお互いから学び合う姿勢をもっと強めていってほしいなぁとも思います。けっこうどっちも口調が強いんですよね。こわいっすふつうに。Z世代からすると笑。

とにかく、めちゃ歴史的な岐路に立っているのは間違いないので、ぜひ誰一人取り残さない世界のために祈っていきたいですねと締めさせていただきます。あざした。

参考文献

-

Jefim Vogel, Jason Hickel, Is green growth happening? An empirical analysis of achieved versus Paris-compliant CO2–GDP decoupling in high-income countries, The Lancet Planetary Health, Volume 7, Issue 9, 2023, Pages e759-e769, ISSN 2542-5196, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00174-2.

すでに登録済みの方は こちら