GDPが伸びても、幸福度は変わらない

4月も終わりますね〜長いようで短いようで。これで2025年も3分の1が終わるんですね。遠い先の未来だと思ってた2025年もそそくさと居なくなって、2030年とかもこんな感じでサクッと終わるのかな〜。人生は1度きりなんて噂も聞きますので、毎日を楽しんでいきましょう。

さて今回は、2013年にECOLOGICSL ECONOMICS誌に掲載された「GDPを超えて:世界の真の進歩の測定と達成」というタイトルの論文を見ていきいます。

研究は、1950~2003年の期間で、真の進歩指標(GPI)が推定されている17カ国を調べ、GDPと比較したというものです。この17カ国は、アメリカや日本、ヨーロッパの多くの国を含む、世界人口の53%と世界のGDPの59%を占めておりますので、全体的な傾向を見るにはまあ十分ですかね。

GDP と GPI

まず最初に、GDP (国内総生産)とは、「1年間で国内で生産された付加価値の総和」であり、経済の中でも限られた側面、つまり「市場経済の活動」を測定するのに有効な指標です。

それが転じて「国力」と言われるようになり、経済的な幸福や社会的な幸福なども含んだ広範な尺度として誤って用いられているのが現代なんだと (Sen, 2010)。

重要なGDPへの批判は、「幸福度を高める活動と幸福度を下げる活動を区別せず、同じ数字として計上してるじゃなか」です。例えば、石油が海に流出して清掃が必要になった時、ここに当てられる清掃活動や修復のコストはGDPを増加させますが、生態系を含めた全体的な幸福度は下がります。残念ながら、この経済指標では海洋生態系への悪影響は考慮されません。

他にも、家庭菜園や、家で採れた新鮮な野菜を使った友人とのパーティーは、明らかに社会的な幸福度を増加させるのに、GDPはぴくりとも動きません。

そんな問題点を解決するために、「経済・社会・環境を包括的に測れる指標を作ってみた」ということで発展してきたのが「真の幸福度指数(GPI)」です。

GPIは、ボランティアや家事労働などのGDPに含まれていないプラス要素を追加したり、環境汚染や犯罪などのマイナス要素を区別したりと、持続可能な経済・福祉をより正確に反映します。

GDPとGPIの相関関係

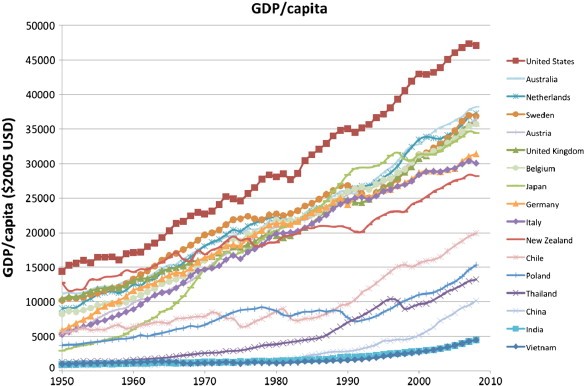

それでは、実際に関連性を見ていきましょう。まずは一人当たりGDPの推移をズドン。

Ida et.al., 2013

こちらはご存知の通り、順調に伸びておりますね。アメリカがダントツ1位で急増しており、その後にヨーロッパを中心に先進国たちが伸びてます。

そして、次に真の進歩指標、一人当たりGPIの推移を見ていきましょう。

Ida et.al., 2013

グラフの中心の方を見ていくと、1978年までは伸びているものの、それ以降は基本的に横ばい、もしくは減少傾向となっております。

これは主にヨーロッパだけでなく、アメリカや中国でも起きております。ざっくり言うと、経済・社会・環境を包括的に考えた「真の進歩」は1978年までである程度済んでいるということです。

そして、さらにわかりやすくGDPとGPIの相関関係を示したグラフがこちら。

Ida et.al., 2013

一人当たりGDPが約3000ドル辺りから7000ドル辺りまではバッチリ相関しております。

しかし、一人当たりGDPが7000ドルを超えた辺りから、一人当たりGPIは乖離し始め、横ばいどころか、減少傾向になっていることがわかります。

これは、マックスニーフさんが1995年に提唱した「閾値仮説」とも一致しているそうで、彼は以下のように言っております。

「すべての社会において、(従来の方法で測定される)経済成長が生活の質の向上をもたらす期間はあるようだが、それはある時点、つまり閾値点までであり、それを超えると、経済成長がさらに進むと、生活の質が低下し始める可能性がある」

ということで、ある一定のラインまで経済成長をし終えると、人間の幸福度はMAXに達する。その後も成長し続けると、むしろ社会・環境コストの方が大きくなり、GPIが下がるということですね。

GPIはそんなに信頼できるのか?

しかし、もちろん批判も沢山ございます。「そもそもGPI自体が幸福度をしっかり反映できてないんじゃ無いか」というのが大きな視点ですね。

本論文の前半でも、評価方法だったり、理論的根拠だったり、福祉項目の選定だったりに問題が指摘されていることを留意しております。

特に、このような指標には、「何を含めて何を含めないか」や、「どのような重みを付けるか」について主観的な判断が伴うことに注意することが重要だとしており、上記のグラフが、完全に適切な幸福度の上下を表していると言うわけではないというのは覚えておきましょう。

また、「先進国のGDP成長が止まりました~」となったからと言って、すぐにGPIが改善するというわけではないというのも大切なポイントです。「環境コスト増加の原因は、GDP成長そのものだ」というのは少々乱暴でして、実際には「資源利用率」や「廃棄物発生率」の増加が直接的な原因になります。

そして、それらの「資源利用率」や「廃棄物発生率」に関しては、経済成長による「資源・エネルギー効率の向上」によっても達成できるかもしれませんし、脱成長論のように、「物質やエネルギーの投入量の削減」によって達成できるかもしれません。

つまり、「過剰な経済成長によって幸福度が下がってるし、もう全部やめようか~」ってするのは、前々回の記事で挙げた通り、「成長に依存した経済が停滞すること」に繋がってしまうので、それはそれで危ない訳です。

まとめると、このGPIという指標は人間の幸福度を測る指標としてまだ完璧とは言い難いです。

しかし、ただの売り買いの測定指標であるGDPが「国民の豊かさを反映している」と信じ続けるよりは、経済の福祉を反映する目的で作られた指標を使っていく方が、「成長依存」から脱却できる手立てとなるのかなと思います。

そして、この論文は以下のように締め括られておりまっす。

持続可能で望ましい未来を実現したいと願うならば、政策の焦点を生産と消費(GDP)の最大化から真の人間の幸福(GPIまたはそれに類する指標)の向上へと迅速に転換する必要があります。

まとめ

-

1950年から2003年まで、経済は3倍に成長しているが、

-

「真の進歩」は1978年からあまり変わってない

-

一人当たりGDPが3000ドルから7000ドルまで、「真の進歩(GPI)」も一緒に成長

-

7000ドルが上限で、「真の進歩」は横ばいになる

参考文献

-

Ida Kubiszewski, Robert Costanza, Carol Franco, Philip Lawn, John Talberth, Tim Jackson, Camille Aylmer, Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress, Ecological Economics, Volume 93, 2013, Pages 57-68, ISSN 0921-8009, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.019.

-

M. Max-Neef Economic growth and quality of life: a threshold hypothesis Ecological Economics, 15 (2) (1995), pp. 115-118

-

Sen, Amartya, Jean Paul Fitoussi, and Joseph Stiglitz. 2010. Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up. The New Press. Copy at http://www.tinyurl.com/2c62du4h

すでに登録済みの方は こちら