ルワンダコーヒー20年の「成功」と「失敗」

こんにちは、8月も終わりますね。朝図書館行って過去問解いて、昼帰って鬼盛りサラダを食べて、ちょっと寝て、記事を書いて、散歩して、英会話して、ご飯食べて、NARUTO見て、論文リサーチして、寝る。何も変わらないルーティンを過ごしていて一瞬で終わりました。

さて、コーヒー編第3弾ということで、今回は農業政策を見ていきます。舞台はアフリカ大陸の小国ルワンダです。1994年のジェノサイドという悲劇からわずか四半世紀で目覚ましい復興を遂げ、「アフリカの奇跡」とも呼ばれています。その復興の象徴ともなっているのが、世界で人気の「ルワンダコーヒー」です。

そのブランドをどのように作り上げたのか、また、その裏に潜む失敗について論じているのが、『国内農業バリューチェーン構築の政治経済学:2000年以降のルワンダにおけるコーヒー栽培と加工の成功と失敗の探究』という論文です。

2000年以降、ルワンダ政府はコーヒー産業の再生に注力していました。その目標は、「コーヒーの生産量を2倍にし、品質を劇的に向上させ、輸出額を何倍にもする」です。

さてそれから20年でどんな結果になったのでしょうか。別の論文も用いつつ見ていきます。

ジェノサイドからの再生:国家の野望とコーヒーの未来

2000年代初頭の内戦の傷跡が残る中、ルワンダ政府は、復興のために野心的な国家戦略を決定します。それが以下に挙げる2つのコーヒー産業の刷新です。

-

品質革命:伝統的な自家製の「セミウォッシュド」加工から、近代的な設備を使う「フルウォッシュド」加工へ全面転換することで、クリーンで高品質なスペシャルティコーヒーを生産し、輸出価格を劇的に引き上げる。

-

増産計画:新しいコーヒーの木を大量に植え、肥料や農薬の供給を増やし、栽培技術を指導することで、コーヒーの生産量を倍増させる。

つまり、「品質」を上げて価格を引き上げ、その「量」も増産するというシンプルな戦略で、コーヒー輸出額を飛躍的に増大させようとした訳です。

そして、その後の20年間で以下のような結果となりました。

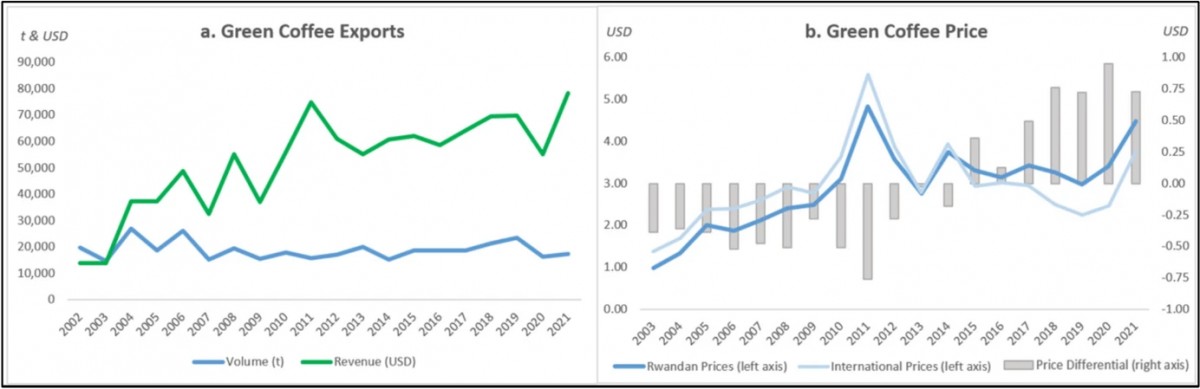

Heinen (2025) , Figure 2

左のグラフを見ると、緑色の輸出額(Revenue)は2000年代初めから劇的に増加しています。その一方で、青の輸出量(Volume)は20年間ほとんど横ばいです。

つまり、ルワンダは、「単価を上げる」ことに成功し、「量を増やす」ことには失敗してしまったということです。

右のグラフは、ルワンダ産コーヒーの輸出価格(青線)が、2015年あたりから、国際市場価格(薄い青線)を大きく上回る価格で取引されるようになったことを示しています。小さな国のひとつの農業分野で、世界の市場価格以上の価格で取引できるパワーを付けた訳です。

それでは次に、なぜ品質革命は成功し、増産計画は失敗したのかということを見ていきましょう。

品質革命の成功はなぜか

ルワンダコーヒーの品質を劇的に向上させた理由は「コーヒー・ウォッシング・ステーション(CWS)」という近代的な加工処理場にあります。政府の目標は、国内に数百個もののCWSを建設し、農家が収穫したコーヒーチェリーを、全てCWSに集めることでした。従来通りの自家処理をやめさせたんですね。

しかし、数百ものCWSの建設には莫大な初期投資が必要で、当時のルワンダにそんな余裕はありません。

ここに、最初の「成功要因」が登場します。

アメリカの国際開発庁(USAID)をはじめとする海外の援助機関が、この国家プロジェクトに全面的に乗っかってくれました。彼らは、技術支援と資金援助を行い、モデルとなるCWSを次々と建設していきました。

その結果、2002年には専門家の支援で生産された高品質コーヒーが、平均価格の200%増しで国際バイヤーに売れ、その事実が、さらに国内外の投資を呼び込む起爆剤となりました。

CWSの数は2005年の46ヶ所から、2021年には313ヶ所へと爆増しております。お金の力は凄まじいですね。資本主義のお手本のような発展です。

また、ルワンダ政府の「強力な執行力」も、この急成長を支えたと評価されています。

政府は、農家に対して、収穫したコーヒーチェリーを地域の指定されたCWSに売ることを強制しました。古くからの仲買人との取引は禁止され、従わない農家には罰則が科されることもありました。

政府の力は凄まじいですね。社会主義のお手本のような縛り方です。

一方で、CWSへの販売価格は、従来のコーヒーよりも高く設定され、農家にとっても利益が出る仕組みが作られていました。そのおかげで、世界の市場でもブランド価格を付けることができたんですね。

政府や国外の援助機関、そして民間投資家が三位一体となり、資金や技術だけでなく、権力もフルに活用して、「品質革命」は大成功でした。

増産計画の失敗はなぜか

一方、もう1つの目標であった「生産量の倍増」計画が頓挫していました。政府は、新しい苗木を数千万本単位で「配布」し「肥料の供給」も行ったのですが、20年経っても、コーヒーの収穫量は一向に増えませんでした。

その理由は、「絶望的なコーヒーの買取価格」だと評価されています。

というのも、まだ出来立てだったCWSたちの経営を安定させるために、農家からコーヒーチェリーを買い取る価格は低く抑えられていたそうです。

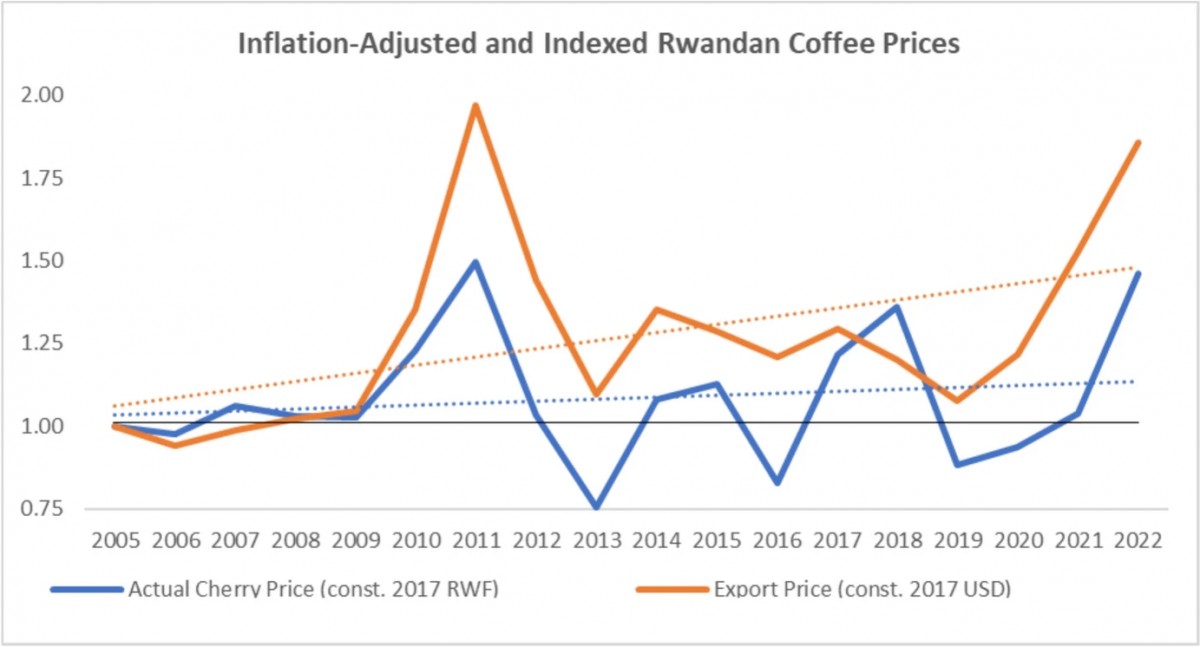

下のグラフは、コーヒー輸出価格(オレンジ線)と、農家の手取り価格(青線)の推移です。

Heinen (2025) , Figure 5

オレンジの点線の通り、輸出価格が上昇していく一方で、農家の手取り価格は、それに比例して上がっていきません。農家さんが汗水垂らして働いた価値の大部分は、加工業者や輸出業者の元へ流れ、農家に還元されなかったということです。

ルワンダのコーヒー農家のほとんどは、平均0.1ヘクタール(サッカーコートの8分の1程度)という、極めて小さな土地しか持たない零細農家です。特に、コーヒー栽培は手間がかかる上に、儲からない農作物なので、ビール用のバナナなどの、もっと楽に栽培ができて、かつ儲かる作物に流れていってしまいます。

そのため、農家は、政府から配布されたコーヒーの苗木が来ても無視したり、貰った肥料を他の作物に転用したりして、生活を守るための選択をしました。

つまり、「加工業者(CWS)を儲けさせる」ことと、「農家に増産させる」ことはトレードオフの関係にありました。そして、加工業者や輸出業者の方が政府とのつながりが強いため、「輸出価格を上げ、買取価格を下げる」という選択が優先されたのです。

「近代化の押し付け」

最後に、別の論文でこの政策の批判をしているものを見つけたので、紹介しておきます(Kim et al., 2022)。

この論文は、「農家の多様性(Heterogeneity)」という視点からこの「失敗」を論じています。

ルワンダ政府は、「緑の革命」と呼ばれる政策モデルを使っていました。これは、特定の作物に特化させて、化学肥料や改良種子などのインプットで生産性を爆上げする「集約的なアプローチ」です。

しかし、この「ワンサイズ・フィットオール(One-Size-Fits-All)」な政策が、現場の農家さんたちの現実を無視していたと指摘されています。

ルワンダの小規模農家さんたちは、それぞれの土地の広さや家族構成、気候、市場アクセスを持っており、目標も1つの指標で測れる訳ではありません。収入の最大化を目指す農家もあれば、家族の食料を確保することを目指す農家もあるはずです。

特に、後者の「家族の食料を確保すること」を目標にしている農家さんの場合は、伝統的に、「混合農業」をして、リスクを減らす戦略を取っていたそうです。

-

多様な作物の栽培:コーヒー、バナナ、豆、イモ類など、複数の作物を同じ畑で育てる(混植)。これにより、一つの作物が不作でも、他の作物で補うことでリスクを分散できる。

-

家畜との連携(循環型農業): 牛やヤギを飼い、その糞を貴重な有機肥料として畑に還す。また、作物の収穫の残りは家畜の餌にする。これは、化学肥料への依存を減らし、土壌の健康を維持する、非常にサステナブルな循環システム。

農家のあり方も農業のやり方も全然違う中、政府は「集約化」を進め、一様にコーヒー農家の大規模化を狙い、こうした農家の伝統的な知恵を切り捨てていたんですね。実際、伝統的な混合農業を続ける農家は、支援の対象から外されていたそうです。

サステナブルな農業として、リジェネラティブ農業やアグロエコロジーなど、様々な農法が注目されていますが、やはり伝統として繋がれてきたものが一番「サステナブル」なんだよなと思わされますね。

もちろん、国の経済を大きくするためには「効率化」『集約化」「ムダを省く」ということは重要ですが、ここでも、本当に現場の人たちの幸せにつながっているのかを考える必要がありますね。

まとめ

-

成功: コーヒーの品質向上と加工技術の近代化は「大成功」し、プレミアム価格で取引されるようになった。

-

失敗: コーヒーの「生産量を増やす」という目標は、「大失敗」に終わった。

-

「成功」も「失敗」も、画一的な集約化によってもたらされた。

-

伝統保護と近代化、本当に大切なのはなんだろうか。

参考文献

-

Heinen, S. The Political Economy of Building Up a Domestic Agricultural Value Chain: Exploring Success and Failure in Coffee Farming and Coffee-Processing in Post-2000 Rwanda. Eur J Dev Res (2025). https://doi.org/10.1057/s41287-025-00710-y

-

Kim, S.K., Marshall, F. & Dawson, N.M. Revisiting Rwanda’s agricultural intensification policy: benefits of embracing farmer heterogeneity and crop-livestock integration strategies. Food Sec.14, 637–656 (2022). https://doi.org/10.1007/s12571-021-01241-0

すでに登録済みの方は こちら